机器人自动化生产线进销存管理软件实施案例分析

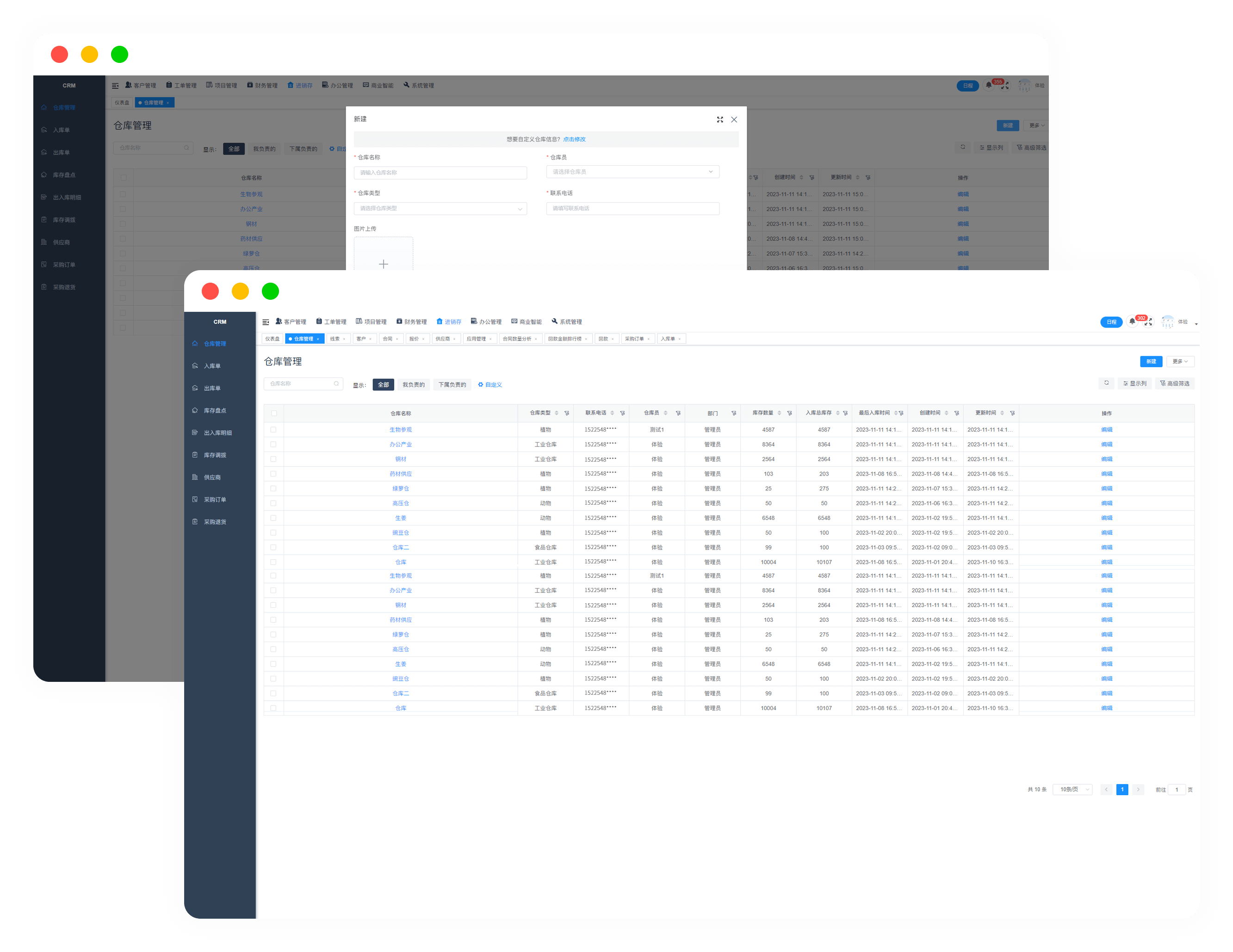

CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、项目管理模块(完全自定义表单流程)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、进销存、财务管理等。

核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。

演示账号可查看所有功能,联系我们:18303410875(同微信)

一、机器人自动化生产线进销存管理软件实施案例分析

在工业0与智能制造浪潮的推动下,机器人自动化生产线的普及对进销存管理提出了更高要求。传统手工操作与孤立系统已难以应对多品种、小批量、高定制化的生产需求,而智能化的进销存管理软件通过集成物联网、大数据与AI技术,成为优化供应链效率、降低运营成本的关键工具。以下结合实际案例,深入分析其实施路径与价值。

二、案例背景 智能机器人厂的进销存管理痛点

某国产工业机器人头部企业,年营收超20亿元,产品覆盖汽车、电子等行业。其生产流程涉及数千种零部件的采购、组装与成品销售,但传统管理模式存在以下问题

1、库存管理混乱

零部件种类繁多,手工盘点误差率高,导致生产延误或过度采购;2、订单处理低效

销售、技术、售后部门信息割裂,报价延迟、方案重复修改,客户体验差;3、供应链协同差

供应商与分销商沟通不畅,物料供应不及时,成品发货延迟;4、决策缺乏数据支撑

海量数据未被有效分析,无法精准预测需求,导致资源浪费。三、解决方案 用友畅捷通好生意软件的深度应用

该企业引入用友畅捷通好生意软件,通过以下功能模块实现全流程自动化

四、 智能化库存管理 精准追踪,动态优化

1、条形码/RFID技术

对零部件进行唯一标识,实时追踪库存状态(如可用量、现存量),减少人工盘点误差;2、库存预警机制

根据历史消耗数据与生产计划,自动生成采购需求,避免缺货或积压。例如,当某型号伺服电机库存低于安全阈值时,系统自动触发采购订单;3、多维度查询

支持按零部件规格、供应商、批次等维度检索,提升拣货效率。实施效果 库存数据准确率提升至99%,生产延误率下降40%,年节省仓储成本数百万元。

五、 自动化订单处理 全流程可视化,响应提速

1、多渠道订单整合

集成官网、展会、销售拜访等渠道的客户信息,自动识别重复订单,避免数据冗余;2、智能报价与方案推送

根据客户历史订单与偏好,自动匹配类似案例的技术方案模板,减少工程师重复修改时间;3、合同审批加速

流程从平均5天压缩至8小时,支持电子签章与远程打印,提升客户签约效率。

实施效果 销售周期从210天缩短至147天,重点客户续约率提升40%。

六、 供应链协同平台 信息透明,无缝对接

1、供应商协同门户

实时共享采购订单、发货通知与库存数据,供应商可提前备货,减少物料短缺风险;2、分销商管理模块

支持成品发货的自动调度与物流跟踪,确保按时交付。例如,系统根据分销商库存与销售预测,自动分配发货批次;3、异常预警机制

当某零部件供应延迟时,系统自动通知生产部门调整排程,避免停线。实施效果 供应商交货准时率提升至95%,分销商满意度提高30%。

七、 数据分析与决策支持 数据驱动,精准预测

1、销售趋势分析

基于历史订单数据,预测未来3个月的需求波动,指导生产计划;2、库存周转率优化

识别滞销零部件,建议促销或调拨策略,减少资金占用;3、客户行为洞察

分析客户采购频率、偏好与决策周期,为营销策略提供依据。实施效果 通过数据驱动的决策,企业年减少库存积压成本2000万元,市场需求预测准确率提升60%。

八、实施挑战与应对策略

九、 初期推广阻力

1、员工抵触

老销售认为填系统浪费时间,技术部担心数据泄露。2、应对措施

十、标杆示范

让销售冠军演示如何用CRM分析竞争对手报价规律,当场计算潜在商机;3、绩效考核挂钩

将客户好评率与响应速度纳入KPI,激励员工使用系统。系统集成难度

1、异构系统兼容

需与ERP、MES、Scada等现有系统对接,数据格式不统一。2、应对措施

3、分阶段实施

先试点核心模块(如库存管理),再逐步扩展至全流程。数据安全风险

1、敏感信息泄露

客户订单、供应商合同等数据需严格保密。2、应对措施

3、加密传输与存储

采用SSL/TLS协议与AES加密算法,确保数据安全。行业适配性是关键

机器人自动化生产线的进销存管理需满足以下特性

1、高精度追踪

支持微米级零部件的库存管理;2、柔性生产支持

适应多品种、小批量订单的快速切换;3、供应链韧性

通过数字化协同降低断供风险。技术融合驱动创新

1、AI+RPA

结合机器人流程自动化(RPA)与AI,实现订单处理、库存盘点的全自动操作;2、数字孪生

通过虚拟仿真优化库房布局与物流路径,提升空间利用率;3、5G+物联网

实时监控设备状态与物料位置,实现预测性维护与智能补货。可持续性发展

1、绿色供应链

通过优化库存与物流,减少碳排放;2、循环经济模式

支持废旧零部件的回收与再制造,降低资源消耗。该案例表明,机器人自动化生产线的进销存管理软件实施需以“数据贯通、流程自动化、决策智能化”为核心,通过技术融合与业务场景深度结合,实现降本增效与可持续发展。未来,随着AI、物联网等技术的进一步成熟,进销存管理将向“无人化、自适应、零误差”方向演进,为企业创造更大价值。