志愿者服务平台微信管理软件的安全与隐私保护

发布于 2025-09-20 15:52:46

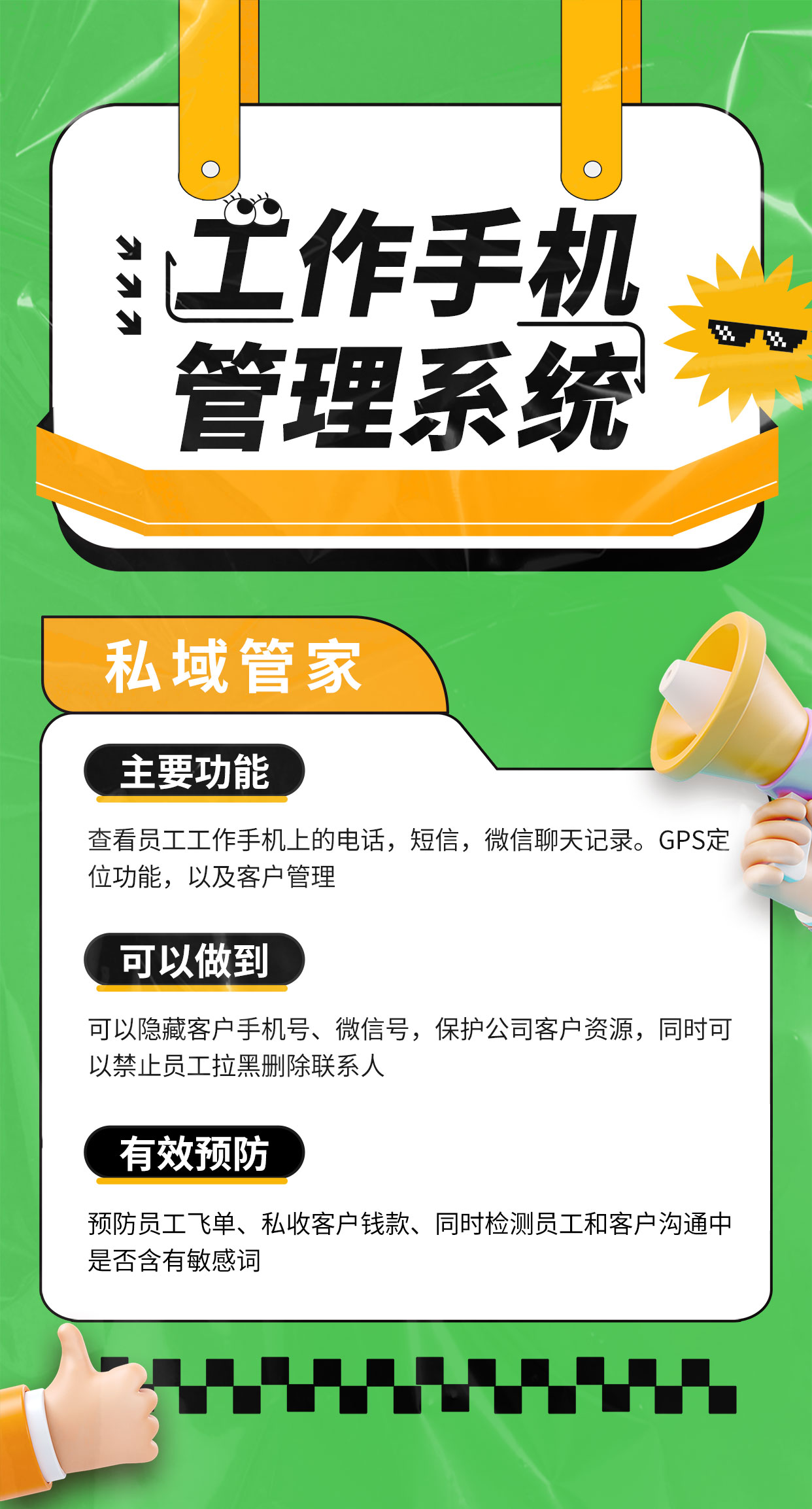

CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、项目管理模块(完全自定义表单流程)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、进销存、财务管理等。

核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。

演示账号可查看所有功能,联系我们:18303410875(同微信)

志愿者服务平台若依托微信生态运营,需从数据安全架构、隐私政策合规、功能权限管控三个层面构建安全防护体系,具体措施如下

一、数据安全架构 全生命周期防护

1、传输加密

采用HTTPS协议与TLS 3加密技术,确保志愿者注册信息(如身份证号、手机号)、服务记录等数据在传输过程中不被窃取或篡改。例如,“青聚锦官城”平台明确使用加密通道传输用户数据。

敏感操作(如密码重置、支付)需通过微信安全验证(如短信验证码、人脸识别),防止中间人攻击。

存储加密

对数据库中的个人信息(如姓名、联系方式)进行AES-256加密存储,即使服务器被入侵,数据也无法被直接读取。

定期备份加密数据,并存储于异地安全机房,防止因物理灾害导致数据丢失。

访问控制

实施RBAC(基于角色的访问控制)模型,仅允许授权人员(如管理员、项目负责人)访问特定数据模块。例如,江门市志愿服务平台要求信息管理员实名制注册,操作轨迹全程留痕。

微信小程序端采用“最小权限原则”,仅申请必要的设备权限(如定位用于活动签到),用户可随时在微信设置中关闭权限。

二、隐私政策合规 透明化与用户控制

1、政策明示

制定清晰的隐私政策,明确数据收集目的、范围及使用方式。例如,“志愿汇”APP在注册环节需用户勾选同意政策,并强调敏感信息(如身份证号)的脱敏处理。

政策更新时通过弹窗、站内信等方式通知用户,未确认同意前限制功能使用。

用户权利保障

提供个人信息查询、修改、删除功能。用户可通过微信端“我的-设置-个人信息”路径管理数据。

支持“选择退出”选项,允许用户拒绝个性化推荐或数据共享。例如,微信朋友圈可见范围可设为“最近半年”,减少历史动态泄露风险。

未成年人保护

对14岁以下志愿者,需额外征得监护人同意。例如,江门市平台要求未成年人信息使用前提交监护人授权证明。

禁止向未成年人推送商业广告或高风险活动信息。

三、功能权限管控 防范微信生态风险

1、关闭高风险功能

四、位置信息

关闭微信“附近的人”功能,防止志愿者位置被恶意追踪。平台若需定位,应通过加密API获取,并限制数据留存时间。2、社交添加

关闭“通过群聊添加”和“通讯录匹配”功能,仅保留二维码添加方式,避免被拉入虚假活动群。3、朋友圈权限

关闭“允许陌生人查看十条朋友圈”,防止通过动态泄露住址、作息等信息。支付安全

关闭微信免密支付功能,所有资金操作需二次验证。例如,志愿者捐赠或购买保险时,需输入支付密码或指纹确认。

定期检查微信支付“自动扣费”列表,取消非必要订阅服务。

设备与授权管理

定期清理微信登录设备列表,删除闲置或陌生设备授权。

关闭微信“自动下载”功能,防止恶意文件通过图片、视频传播。

五、应急响应与持续改进

1、数据泄露预案

制定应急响应流程,明确泄露通知时限(如72小时内向用户和监管部门报告)及补救措施(如免费信用监测服务)。

定期进行渗透测试和漏洞扫描,修复SQL注入、XSS攻击等安全风险。

用户教育与反馈

通过微信推送安全提示(如“警惕虚假活动链接”),提升志愿者风险意识。

设立反馈渠道(如微信客服、意见箱),及时处理用户投诉和隐私咨询。

合规审计

每年委托第三方机构进行数据安全审计,确保符合《网络安全法》《个人信息保护法》等法规要求。

参与行业安全认证(如ISO 27001),提升平台公信力。