有机棉种植推广:项目管理软件的创新实践

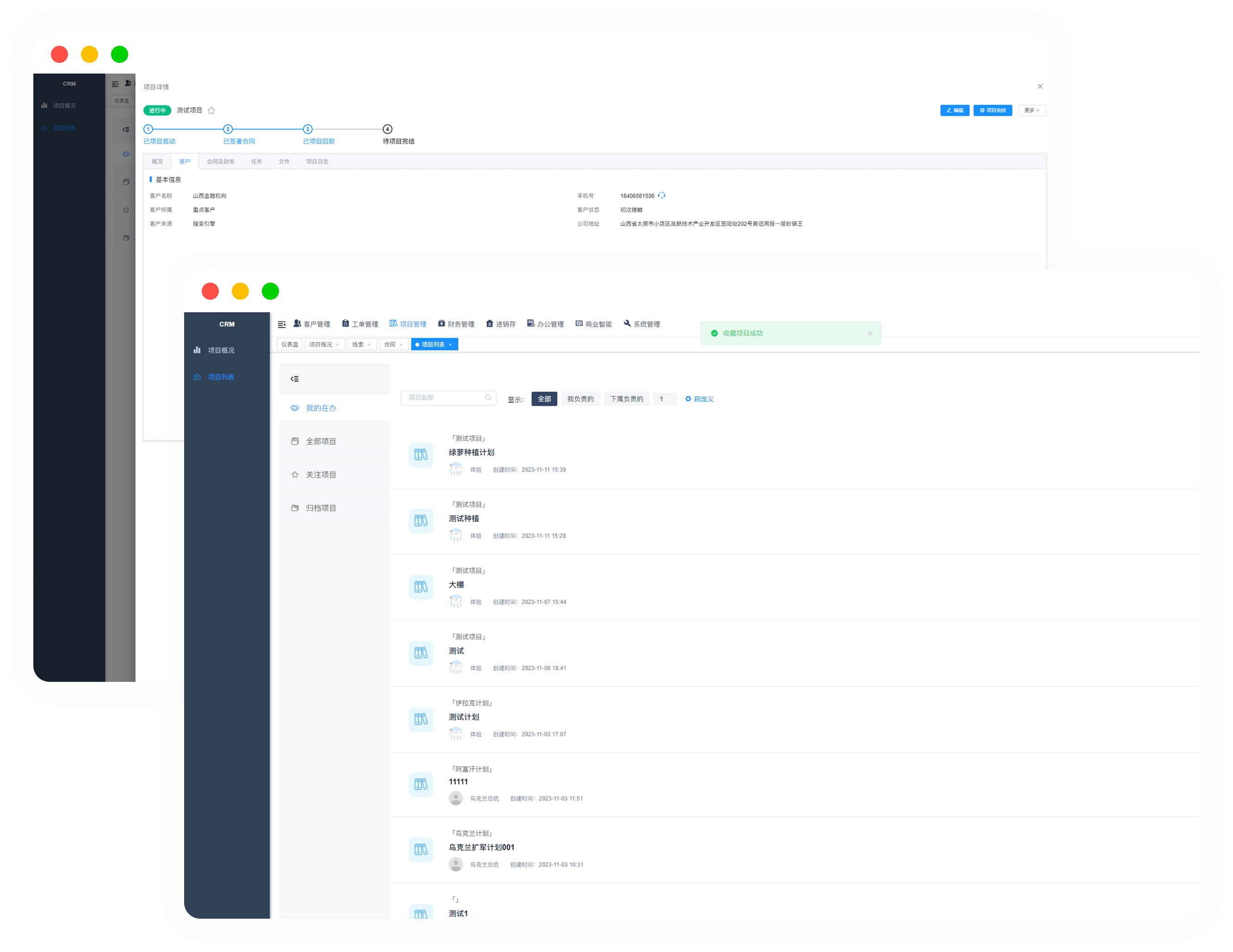

CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、项目管理模块(完全自定义表单流程)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、进销存、财务管理等。

核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。

演示账号可查看所有功能,联系我们:18303410875(同微信)

在有机棉种植推广中,项目管理软件的创新实践正通过数字化技术重构生产流程,推动生态农业与精准管理的深度融合。以下从技术整合、场景应用、模式创新三个维度展开分析,结合典型案例阐述其核心价值。

一、技术整合 构建有机棉种植的“数字神经中枢”

项目管理软件通过物联网、大数据、AI算法的深度集成,实现了有机棉种植全周期的智能化管控。以新疆库车市数字棉花建设项目为例,其农业智能化数字应用平台整合了以下技术模块

1、多源数据采集系统

部署土壤墒情检测仪、大气植物生长检测仪、虫情检测仪等设备,实时监测土壤温度、湿度、养分含量及病虫害动态。例如,系统通过高频次小流量灌溉技术,结合土壤蒸散量模型,动态调整水肥供给,使每亩节水达43%,肥料利用率提升12%。

2、AI决策支持引擎

基于棉花生长模型与历史数据,AI算法可预测病虫害爆发风险,并生成变量植保作业处方图。如极飞科技在新疆尉犁县的无人化棉田项目中,通过遥感无人机与物联网传感器联动,提前7天预警棉铃虫迁飞路径,指导农业无人机精准喷洒生物农药,减少农药使用量32%。

3、区块链溯源体系

从种子采购到加工销售,所有环节数据上链存储。消费者扫描有机棉产品二维码,可查看种植地块坐标、施肥记录、检测报告等信息,确保符合有机认证标准(如禁用化学合成农药、土壤重金属含量达标)。

二、场景应用 破解有机棉种植的核心痛点

项目管理软件针对有机棉种植的三大挑战(土壤改良、病虫害防控、成本管控),提供了定制化解决方案

1、盐碱地动态修复

在库车市墩阔坦镇,系统通过土壤电导率传感器实时监测盐分变化,结合灌溉水量模型,动态调整淡水压盐周期。例如,当土壤盐分超过3%时,自动触发“大水漫灌+暗管排盐”流程,使盐碱地棉花出苗率从65%提升至92%。

2、生物防治精准执行

系统内置天敌昆虫数据库(如草蛉、瓢虫),根据虫情监测数据自动计算释放量。例如,当红蜘蛛密度超过5头/叶时,推荐释放每亩2000头异色瓢虫,并生成释放时间、位置的热力图,使生物防治效率提高40%。

3、成本效益动态优化

通过成本模型分析,软件可对比有机肥与化学肥料的长期收益。例如,在新疆阿克苏地区,系统建议将部分棉籽粕基肥替换为苜蓿绿肥轮作,虽初期投入增加15%,但三年后土壤有机质含量提升8%,棉花单产增加18%,每亩净收益提高320元。

三、模式创新 重塑有机棉产业的协作生态

项目管理软件推动有机棉种植从“经验驱动”向“数据驱动”转型,催生三种新型协作模式

1、“种植户+科技企业”的SaaS服务模式

极飞科技等企业提供“硬件+软件+服务”全包方案,种植户通过手机APP即可完成灌溉、施肥、采收等操作。例如,尉犁县棉农使用极飞农机自驾仪播种,直线误差小于5cm,亩均节省人工成本173元。

2、“合作社+电商平台”的订单农业模式

软件集成农产品质量追溯与电商接口,合作社可根据订单要求调整种植计划。如上海某合作社通过系统对接有机棉品牌商,提前6个月锁定收购价,避免市场波动风险。

3、“政府+科研机构”的示范推广模式

库车市联合中国农业大学建立数字棉花基地,科研人员通过平台远程诊断病害,并发布《盐碱地有机棉种植技术规程》。该模式使技术推广效率提升3倍,试点区域棉花品质达到A级(马克隆值8-5,绒长30mm以上)。

四、实践成效 数据验证的创新价值

以新疆尉犁县无人化棉田项目为例,项目管理软件的应用带来显著效益

1、产量提升

第二季平均亩产达406公斤,较传统种植增产13%;2、成本降低

亩均综合成本降至2377元(含土地租赁),较传统模式下降19%;3、品质优化

棉花马克隆值达A级,绒长30mm左右,符合高端纺织需求;4、可持续性

每亩减少碳排放8吨,土壤有机质含量年均提升3%。五、未来展望 从“局部试点”到“全域覆盖”

随着5G网络普及与AI算法迭代,项目管理软件将向三个方向演进

1、跨区域协同

建立全国有机棉种植数据库,实现气候、病虫害等数据的区域共享;2、碳足迹管理

集成碳排放计算模型,为有机棉产品提供碳标签认证;3、机器人集群作业

部署棉花打顶机器人、采收机器人等,实现全流程无人化。结语 项目管理软件的创新实践,不仅解决了有机棉种植的技术难题,更重构了“科技-生产-市场”的协同机制。当每一株棉花都拥有“数字身份证”,当每一次决策都基于数据智能,有机棉产业将真正实现“绿色”与“高效”的双重目标,为全球可持续农业提供中国方案。