林业行业项目管理软件的实施步骤

发布于 2025-10-11 22:39:03

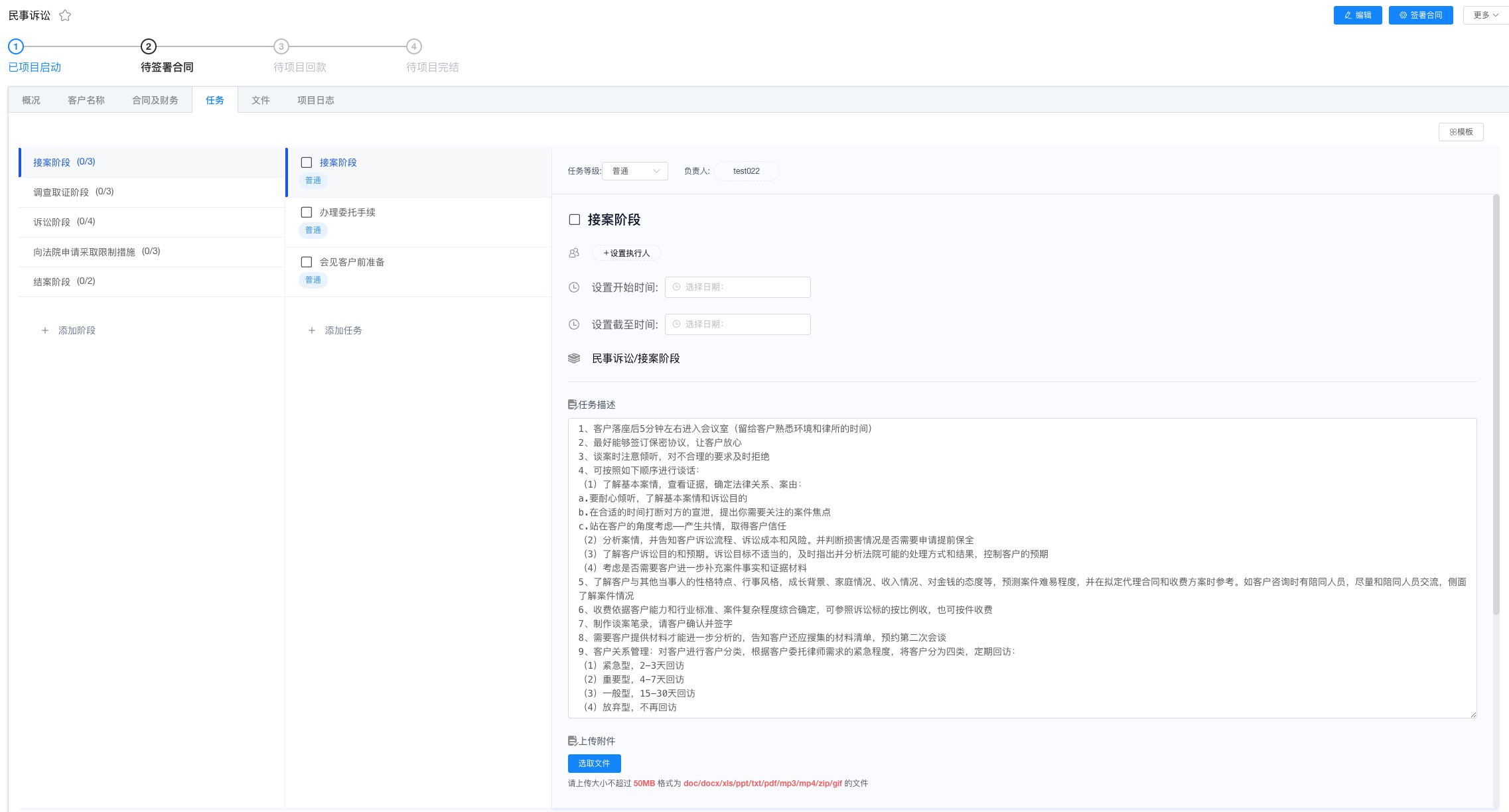

CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、项目管理模块(完全自定义表单流程)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、进销存、财务管理等。

核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。

演示账号可查看所有功能,联系我们:18303410875(同微信)

林业行业项目管理软件旨在通过信息化手段优化林业项目规划、资源调配、进度监控及数据分析等环节,提升管理效率与决策科学性。其实施需结合林业行业特性(如项目周期长、资源分散、环境依赖性强等),分阶段推进。以下是具体实施步骤及关键要点

一、需求分析与规划阶段

1、明确核心需求

二、项目类型覆盖

梳理造林工程、森林经营、灾害防控、生态修复等不同项目类型的管理需求。2、功能优先级

确定关键功能,如资源调度(人员/设备/物资)、进度可视化、环境数据集成(气象、土壤)、合规性管理(采伐限额、环保法规)等。3、用户角色定义

区分林业局、项目团队、现场人员、财务部门等角色的权限与操作需求。

行业特性适配

1、地理信息系统(GIS)集成

支持地形图、林相图叠加,实现空间分析与决策。2、移动端支持

适配野外作业场景,支持离线数据采集与同步。3、环境数据接口

连接气象站、传感器等设备,实时监测环境指标。制定实施计划

1、时间表

分阶段(试点、推广、优化)设定里程碑。2、资源分配

明确预算、人力(内部IT团队+外部供应商)及硬件需求(服务器、移动终端)。3、风险评估

预判数据迁移、用户抵触、系统兼容性等风险并制定预案。三、系统选型与定制开发

1、供应商筛选

四、行业经验

优先选择有林业项目案例的供应商,了解其对林业术语、流程的熟悉度。2、功能匹配度

评估系统是否支持林业专用模块(如造林设计、病虫害预警)。3、扩展性

确保系统能接入未来新增的物联网设备或数据分析工具。定制化开发

1、流程再造

根据林业项目特点调整系统逻辑(如分阶段验收、季节性作业计划)。2、报表定制

开发符合林业统计要求的报表(如成活率统计、碳汇量计算)。3、接口开发

与现有系统(如财务软件、OA系统)对接,避免数据孤岛。五、数据准备与迁移

1、数据清洗与标准化

六、历史数据整理

清理重复、错误数据,统一格式(如树种代码、地块编号)。2、基础数据录入

导入林权信息、地形数据、设备档案等静态数据。3、模板设计

制定数据录入规范,减少人为错误。数据迁移测试

1、小范围试点

先迁移部分项目数据,验证系统兼容性与准确性。2、回滚机制

确保迁移失败时可快速恢复旧系统数据。七、系统部署与培训

1、环境搭建

八、服务器配置

根据数据量选择本地部署或云服务,确保高可用性。2、网络优化

针对野外作业场景,配置4G/5G或卫星通信支持。3、安全加固

设置数据加密、访问控制,符合林业数据保密要求。分层次培训

1、管理层

侧重数据分析、决策支持功能(如成本效益分析、风险预警)。2、项目团队

培训任务分配、进度更新、文档管理操作。3、现场人员

简化移动端操作,强化数据采集(如GPS定位、照片上传)培训。4、培训材料

制作图文手册、视频教程,支持多语言(如少数民族地区)。九、试点运行与优化

1、选择试点项目

十、典型性

涵盖不同类型(如造林、抚育)、不同规模(小、中、大型)的项目。2、可控性

优先选择地理集中、参与人员配合度高的项目。问题收集与反馈

1、日志分析

监控系统错误、操作瓶颈。2、用户访谈

定期收集一线人员的使用体验与改进建议。3、迭代优化

根据反馈调整功能(如简化审批流程、优化报表生成)。1、分阶段推广

区域推广 按地理区域或业务部门逐步推广,避免资源过度集中。

2、激励措施

设立“最佳使用案例”奖励,提升用户积极性。运维与升级

1、帮助台

设立7×24小时支持渠道,快速响应问题。2、定期更新

根据政策变化(如环保法规)或技术发展(如AI病虫害识别)升级系统。3、知识库建设

积累常见问题解决方案,降低重复咨询成本。1、量化指标评估

效率提升 对比实施前后项目周期、成本超支率。

2、数据准确性

验证系统生成报表与人工统计的一致性。3、用户满意度

通过问卷调查评估易用性、功能覆盖度。长期优化方向

1、AI集成

引入预测模型(如生长量预测、灾害风险预警)。2、区块链应用

探索林权交易、碳汇认证的透明化记录。3、生态数据融合

连接生物多样性监测数据,支持生态效益评估。1、高层支持

确保管理层持续投入资源与决策权。2、用户参与

让一线人员参与需求设计,提升系统实用性。3、灵活迭代

避免追求“完美系统”,通过快速试错优化功能。4、合规保障

确保系统符合林业法规(如采伐审批流程、数据保密要求)。通过以上步骤,林业项目管理软件可实现从“人工管理”到“智能管控”的转型,助力行业提升资源利用效率、降低环境风险,并支撑可持续发展目标。